Mit dem Ruf zur Umkehr beginnt jedes Jahr am Aschermittwoch die Fastenzeit. Seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil wird diese auch „Österliche Bußzeit“ genannt. Leid, Schmerz und die Erfahrung der Endlichkeit sind das ganze Kirchenjahr hindurch alltägliche Erfahrungen. Die Stationen des Kreuzweges, die in den kommenden Wochen nun bewusst in Andachten betrachtet und bedacht werden, sind beständig gegenwärtig. Das spiegelt auch ein nur vordergründig banal wirkender Ausspruch wider. In weltlicher Sprache gesagt: „Ein jeder hat eben sein Päckchen zu tragen.“

Der Christ ersetzt „Päckchen“ durch Kreuz. Als Christen wissen wir, dass der Pilgerweg des Glaubens steinig und beschwerlich ist – und mitten durch eine Welt voller Kreuze führt. Die Erfahrung von Prüfungen ganz unterschiedlicher Art stellt sich ein. Auch Ängste und Krankheiten, dazu konkret erfahrene Situation wie Arbeits- und Wohnungslosigkeit, Hunger und Einsamkeit, begegnen uns, ob uns selbst oder in der Gestalt des Nächsten. Schmerzhaft scharfe, aber oft gar nicht mehr bemerkte Kontraste sind beständig gegenwärtig und werden doch oft übersehen oder ignoriert. Gedacht sei an die Nöte von Christen in Syrien oder im Irak, die um ihres Glaubens willen verfolgt werden – und an die vermeintlichen Nöte, die eine verweltlichte Kirche in Deutschland bekümmern und die Kreuze gar nicht sehen oder wahrhaben möchte.

Eugen Kogon zitierte den jüdischen Religionsphilosophen Martin Buber nach dem Zweiten Weltkrieg mit den Worten: „Erfolg ist keiner der Namen Gottes.“ Der Frankfurter Pastoraltheologe Wolfgang Beck indessen dachte über „Postmoderne Pastoral“ nach. Er analysierte vor zehn Jahren in der Zeitschrift „Lebendige Seelsorge“: „Kaum ein Zitat, wie das von Martin Buber, Erfolg sei keiner der Namen Gottes, dürfte in den zurückliegenden Jahren so sehr das kirchliche Arbeitsklima bestimmt und zugleich in seiner Rezeption schlimmeren Schaden angerichtet haben.“ Der eine Leser mag ins Grübeln kommen. Einem anderen stockt vielleicht der Atem. Mancher schüttelt vielleicht den Kopf, und manchem tut es auch einfach sehr weh, solche Gedanken zu lesen. Verkündigen wir heute nicht mehr den weltlich ganz und gar erfolglosen, den gekreuzigten Herrn Jesus Christus? Sollen wir dem Kreuz etwa ausweichen?

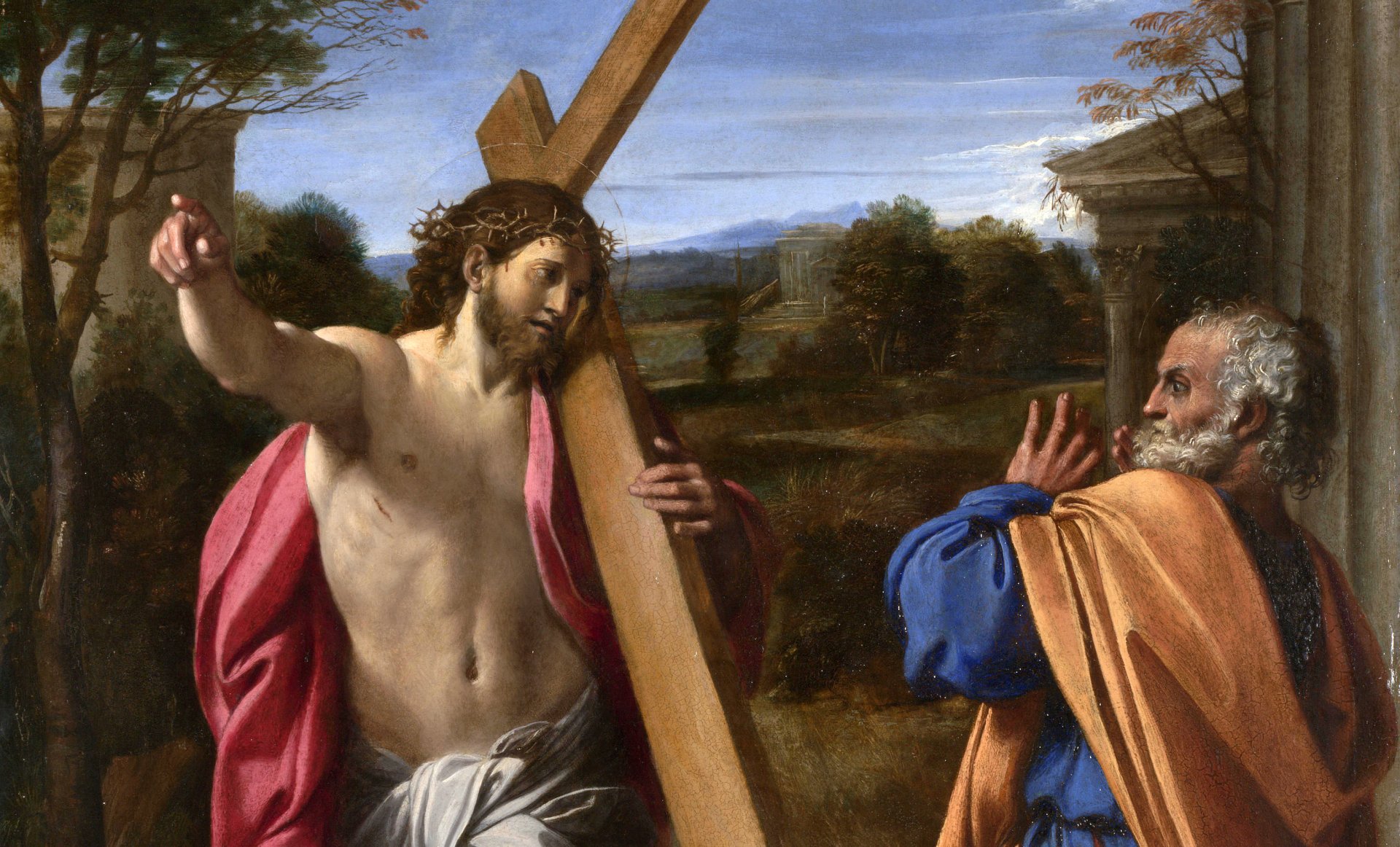

Der Apostel Petrus, wie Henryk Sienkiewicz in dem berühmten Roman „Quo vadis“ erzählt, wollte dem Kreuz, dem Martyrium ausweichen. Als er zurzeit der Christenverfolgung Rom auf der Via Appia nach Süden hin verlassen möchte, begegnet ihm der Legende nach der auferstandene Herr. Petrus fragt ihn: „Quo vadis, Domine?“, also: „Wohin gehst du, Herr?“ Dieser antwortet: „Ich gehe nach Rom, um mich ein zweites Mal kreuzigen zu lassen.“ Petrus macht traurig kehrt, wir können auch sagen: wendet sich um, kehrt wahrhaft bekehrt zurück nach Rom. Dort wird er wenig später das Martyrium erleiden und sich mit dem Kopf nach unten kreuzigen lassen.

Wir können und sollen dem Kreuz nicht ausweichen. Es gehört zu uns, zu unserem Weg. Das Kreuz wartet. Wir suchen es uns nicht selbst aus. Es wird uns auf die Schultern gelegt. Ja, es tut weh, das Kreuz zu tragen, auf je eigene Weise. Philosophisch darüber nachzudenken ist unnötig. Man muss den Kreuzweg auch nicht zeitgeistlich-theologisch ausbuchstabieren. Die Passion, mit ihr auch die Passionsgemeinschaft mit dem Herrn, ist eine unvermeidliche existenzielle Erfahrung für den Christen.

Charles de Foucauld hat darüber nachgedacht. In „Der letzte Platz“ lesen wir: „Jesus wählt für jeden das Leiden, das sich in Seiner Schau am besten zur Heiligung eignet, und oft ist das Kreuz, das Er auferlegt, unter allen, die anzunehmen man bereit ist, das einzige, das man abgelehnt hätte, wenn man es wagte. Das eine, das Er gibt, ist immer jenes, das man am wenigsten versteht.“

Ein jeder von uns mag das für sich bedenken. Was mag das bedeuten? Vielleicht haben wir zu einem geliebten Mitmenschen gesagt: „Ich möchte an deiner Statt leiden. Ich möchte deine Schmerzen tragen. Dein Kreuz nähme ich so gern auf meine Schultern.“ Väter und Mütter denken so am Krankenbett und Sterbelager ihrer Kinder. Kindern ergeht es ebenso auf umgekehrte Weise: „Nichts lieber wäre mir“, so denkt die eine oder der andere, „wenn ich dir die Schmerzen, die du hast aushalten müssen, hätte abnehmen können. Nichts lieber würde ich tragen als dein Kreuz.“

Doch wir können uns unser Kreuz nicht aussuchen. Das ist unser Los. Mit Charles de Foucauld wissen wir, dass uns ein besonders schmerzhaftes, ja ein fast unerträgliches Kreuz auferlegt ist: Dass wir das Leid des geliebten Nächsten mit ansehen müssen, aber nicht mildern können.

Dass wir sein Kreuz nicht tragen dürfen, das ist unser Kreuz – und in dieser sehr besonderen Situation das einzige, das wir abgelehnt hätten unter allen möglichen. Dieses Kreuz ist unser Kreuz. Wir müssen es tragen.